© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

- 建筑师: 小写建筑事务所

- 面积 该建筑项目的领域 面积: 650 m²

- 项目年份 该建筑项目的竣工年份 项目年份: 2023

- Lei Bie: 独立住宅

- 主创设计师: 李伟,袁媛

- 设计团队: 雷玲,袁帅,姜鹏,马薇,肖旭东,范海涛,王浩,朱竹清,李亮,田梦

- 委托方: 徐老师

- 结构顾问: 吴海胜

- 施工负责人: 李春城

- 城市: 宜昌

- 地区: 中国

• 宜昌, 中国

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

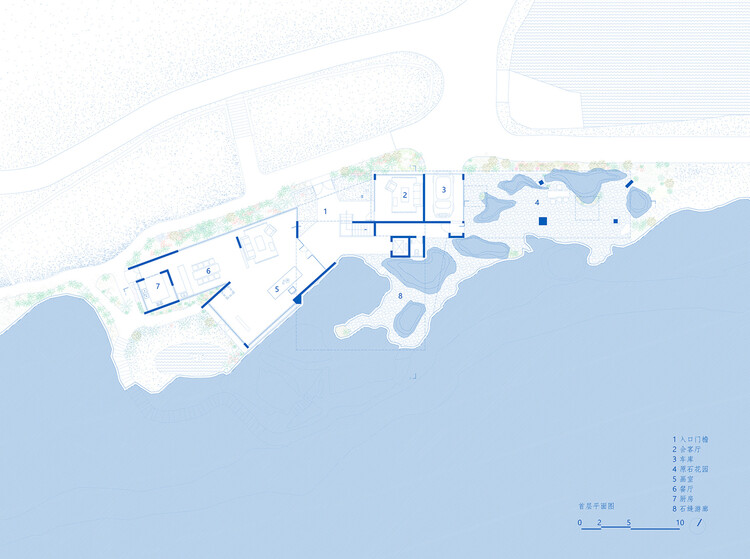

项目位于宜昌宜都市五眼泉镇,业主命名为石羊山壹号。场地是国道下道 1.5 公里处一片闹中取静的乡村,用地正在石羊山的山脚下,背山面林,是周围地形的高点,极目远眺,视野开阔。业主徐老师夫妇希望在这片土地上实现逃离都市,回归田园的梦想。石羊山,山多白石,状类如羊,故名。雨季,水从山上冲刷下来,带走山脚下部的泥土。裸露出部分岩石,经过泥土和雨水的冲刷,常年的风化,呈现出有层次的泥黄色。岩石之间并未紧贴在一起,业主尝试慢慢挖去中间的泥土,可以裸露大小不一的“缝隙“,成为场地无法回避的“奇观”。

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

借石

建筑布局是在考虑场地东侧留出后山的道路后,让建筑尽量靠近山体,落在裸露的岩石之上。底层以板为“顶“,以石为”墙“。岩石的疏密不一而形成不同的“厅”。在岩石最为密集的北侧,作为开放的“厅”,而稀疏的南面则用玻璃围合成餐厅,其背后的近山空间有山石作为背景,最为宁静,是徐老师的画室。其余被清理出来的石缝,非常狭窄,有的在建筑二层楼板的下部,可遮风雨;有点则裸露在外面,形成独特的石缝游廊。

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

置房

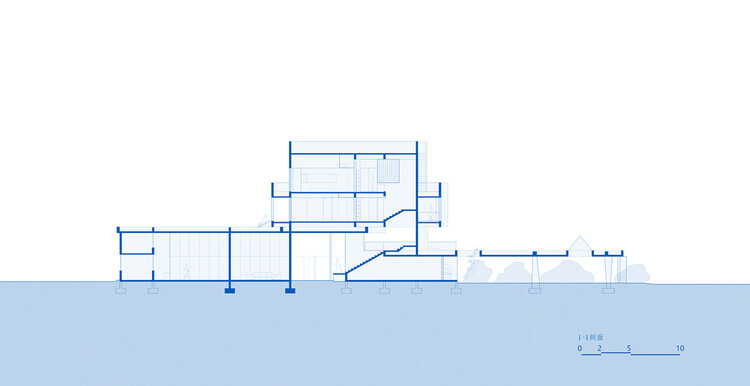

由于占地面积的限制,相对于底层的舒展,上部的“居”则是像两块石头堆叠在一起。场地中部设置的楼电梯,在首层开放,并便捷的联系其余各层居室空间。每个居室各占一角,拥有相对独立的风景。两层“石”块以水平 12 度旋转,通过形体结构的错动形成二层阳台和三层露台的空间,房间的分体空调也藏于此旋转的夹缝之中。从后山可进入建筑二层并通过楼梯进入各个空间。阳台用空心砖稍作围合,获得阳光的同时,相对屏蔽外部视线的干扰。 三层自身已具有私密性,用开放的露台可以得到远眺的视野。

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

建构

基地裸露的岩石足够作为持力层,纳入房屋结构体系的一部分。但其高低错落形状各异,放线后结构柱部分落于石上,而局部落在夹缝里。为了尽量减少基础开挖对石缝空间的影响,同时减少雨季对于基础结构的侧推力,部分承重构件通过抬梁转换。建筑主体部分全部采用剪力墙结构,利于室内空间的完整。非承重部分同样现浇,但配筋量减少。入口处设置的钢柱,作为异质存在,意在强化其公共性。原石花园区域的楼板,靠四根形态各异的混凝土柱体支撑,与包浆的原石形成对照。

平面图

平面图

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

剖面图

剖面图

得体

建筑采用混凝土现浇,一层局部以石为柱,顶板覆土插入山体之中,取得与自然一体的使用空间,同时削弱建筑的体量感。混凝土墙体作为自然的背景,其旋转产生的或虚或实的空间,用爬藤覆盖,在半山之中若隐若现。非重叠部分的上层采用上翻梁的做法,使结构体系看起来层层脱开,呈现出石块般的自然堆叠感。

作为建造条件的一种回应,建筑粗粝的表面鲜有修饰,同时拥抱了就地取材的配件以及房主在使用中的调整。藤曼,落叶,昆虫,飞鸟随意抵达,他们和房主一起,在菜地,池塘和田间,自然徜徉。

© 何炼/直译建筑摄影

© 何炼/直译建筑摄影

数据来源:Archdaily,前往原文链接:https://www.archdaily.cn/cn/1025704/shi-yang-shan-yi-hao-zhu-zhai-xiao-xie-jian-zhu-shi-wu-suo